Por: Ojeda Roger.

¿EDUCACIÓN Y TERRITORIO O TERRITORIALIDAD EDUCATIVA?

UNA ALTERNATIVA PARA ACERCARNOS A LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.

En ese sentido, la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales debe ser entendida desde diferentes perspectivas en donde el ideal sea transformar todo aquello que tiene que ver con los estándares y competencias que propone el ministerio de educación ,en el área de ciencias sociales en general, en donde se tendrían en cuenta aquellos elementos que permiten darle un giro de 180 grados en cuanto a los contenidos de geografía dentro de los planes de estudios de enseñanza primaria, secundaria y quizás dentro del campo universitario el cual se ha visto tan limitado en los últimos años; debido a que como maestros no entendemos que las reformas son de forma y el fondo es construido por el quehacer desde las aulas, por nuestra actividad que hasta cierto punto es potencialmente libre en la medida de nuestras habilidades.

Los profesores de geografía y de ciencias sociales, debemos estar haciendo constantemente una dura y critica reflexión en cuanto a los contenidos que se están impartiendo en las instituciones educativas a nivel primario, secundario o de universidad, en donde se deben tomar iniciativas desde los lugares, en los que estamos estudiando, formando y todos aquellos en los que nuestros educandos se pueden ver inmersos, en cuanto a la forma como se debe enseñar la geografía, los instrumentos y medios que se pueden emplear; haciendo alusión al objetivo de la geografía como una disciplina que se encargue de propiciar conciencia del espacio habitado.

El maestro debe acercarse al educando y hacer del conocimiento que se tiene de este la herramienta más practica para loabilizar la interacción educando-saber, de modo que no sea generadora de choque sino de empatía entre estos, esa habilidad de hacer loable dicho contacto, radica en una didáctica del “conocimiento escolar”, entendiendo el ejercicio

didáctico del docente de ciencias sociales como la condición que lo diferencia de los encargados de otras aéreas del conocimiento, ese elemento característico, que le otorga un toque formativo en su labor, dado que el maestro de ciencias sociales al basarse en el análisis del educando, en construir más que una percepción de este, en explorar no solo los campos por así decirlo, en los que el individuo se desenvuelve, sino por comprender qué tanto le son significativos, qué tanto le parecen obsoletos; esta información constituye una proximidad a

didáctico del docente de ciencias sociales como la condición que lo diferencia de los encargados de otras aéreas del conocimiento, ese elemento característico, que le otorga un toque formativo en su labor, dado que el maestro de ciencias sociales al basarse en el análisis del educando, en construir más que una percepción de este, en explorar no solo los campos por así decirlo, en los que el individuo se desenvuelve, sino por comprender qué tanto le son significativos, qué tanto le parecen obsoletos; esta información constituye una proximidad a

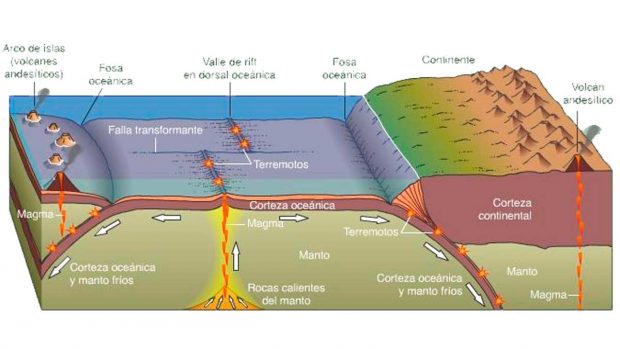

¿Quién es? ó mejor ¿Quiénes son? ¿De qué manera pueden motivarlos a esto, x o y tema?, ¿En qué temas se puede hacer mayor énfasis? y así obtener mejores resultados, surge entonces , la pregunta: ¿De qué modo desarrollaríamos las clases?; no es fácil definir de inmediato estos aspectos, ni mucho menos va a bastar con observar a los estudiantes como ratones de laboratorio; se debe iniciar con la exploración, los intentos fallidos, o porqué no con el dialogo, con talleres que nos posibiliten ver sus intereses, hasta quizás desarrollar proyectos grupales de acuerdo a los diversos intereses que se generen dentro del aula; niños y/ó jóvenes a quienes les interesan los sismos y la tectónica de placas, mientras que a otros les interesan los mares, los océanos a otros la conservación; la idea no es enseñar únicamente lo que más le interese a ellos, sino que trabajen con esto como algo adicional que proporcione interés y/o dinamismo al desarrollo de las actividades escolares tradicionales. Lo anterior, se plantea dentro de un marco de necesidades en el campo educacional de nuestro país y quizás va más allá del plano latinoamericano donde, las clases de geografía se vuelven por lo general aburridas y tediosas; en cuanto al objetivo de la educación en ciencias sociales, nuestra labor debe ser encaminada a generar conciencia en cada uno de los estudiantes acerca del espacio vivido y/ó percibido por medio de las salidas, en donde el estudiante se incentive por captar y percibir los diversos fenómenos que ocurren en una sociedad compleja, la geografía aquí realiza un gran aporte, permitiendo que construyan un nuevo conocimiento a partir de su experiencia, logrando que tenga un alto grado de metacognición, describiendo, analizando, luego interpretando y reflexionando acerca de la realidad que le atañe como parte de la sociedad; cumpliendo con esto, los estudiantes deben estar en la capacidad de hacer construcciones y deconstrucciones entorno a las dinámicas, estructuras, y demás procesos que se dan dentro de un territorio, posiblemente recurriendo al análisis histórico que se ha dado en los procesos de producción social de territorio, como es el caso de las independencias en América Latina, tema el cual no parece tener una mayor tener trascendencia geográfica a nivel educativo.

El territorio debe ser entendido como “un espacio geográfico calificado por una pertenencia jurídica, es decir un espacio político donde se ejerce la autoridad de un estado o entidad administrativa de menor escala, mientras que la territorialidad corresponde al modo de apropiación y la relación que el hombre y la sociedad establecen dentro del espacio terrestre” (Goueset, 1998), en otras palabras la territorialidad definida como la relación de arraigo y/o apego a un espacio geográfico, es el vinculo visible e invisible pero real, producto de la interacción social; por ende lo estudiantes además de tener un acercamiento próximo a los conocimientos, debe llegar a apropiarse de todo aquello que logre construir a partir de lo aprendido y lo aprehendido, en cuanto deben entender los procesos y hacerse participe de ellos en la construcción de territorialidad, de modo que estos procesos no solo deben ir encaminados a las instituciones educativas sino a la sociedad en general, en donde no es tan necesario hacer alusión al territorio como un espacio solo ocupado, sino como un espacio en el que, se establecen una serie de relaciones de identificación, es decir, el espacio vivido que es “la base del modelo y se entiende como el conjunto de lugares frecuentados por cada individuo, más el conjunto de interrelaciones sociales y los valores psicológicos que sobre esos lugares se proyectan y se perciben es decir, es el edificio construido sobre la base de la materialidad, pero, enriquecido con los intercambios sociales, la emotividad, las imágenes y los conceptos individuales” (Goueset, 1998).

“Psicoterapia centrada en el cliente”, que luego se va a transformar en psicoterapia escolar, se trata únicamente de crear un medio, o mejor, acondicionarlo para obtener lo que se desea, eso puede ser criticado por muchos como conductismo, pero como individuo, niño, preadolescente y adolescente, cada sujeto tiene diversas micro-realidades que hacen parte de la realidad veraz o total, producto del accionar en espacios diferenciales llámese:

Esos espacios o micro-realidades, desde un panorama más que afectivo, socio-funcional, pueden constituir la base para hablar de territorialidades; si aceptamos que existe una variedad de territorialidades, que vendrían a ser propiamente micro territorialidades; surge la pregunta:

¿cómo se articulan estas con la educación?;

la geografía y las ciencias sociales en general, desde el campo de la enseñanza, deben entender que, educar es un sinónimo de humanizar como dice Savater (1997), completamente relacionado con el espacio humanizado como objeto de la geografía, que en algún momento menciono

la geografía y las ciencias sociales en general, desde el campo de la enseñanza, deben entender que, educar es un sinónimo de humanizar como dice Savater (1997), completamente relacionado con el espacio humanizado como objeto de la geografía, que en algún momento menciono

Pierre George (1971); debemos reconocer que cuando educamos nos damos la oportunidad de conocernos, redescubrirnos, y que para una verdadera educación debemos interactuar aproximándonos a una visión integral del sujeto, que recoja sus seres, ya sea desde la escuela, la casa, la sociedad; en el caso de la realidad cognitiva y cognoscitiva del estudiante o del educando, el ejercicio docente, es un contacto por el cual, nos podemos aproximar a la comprensión de aptitudes y habilidades, pero solo en la media en que nos esforcemos por acercarnos a cada una de las micro territorialidades bases del individuo y trabajemos hacia la comprensión de las mismas; es desde allí donde como maestros podemos tratar de hacer lo posible para enriquecer a cada una y a todas a su vez, a esa asociación de territorialidades, que es el sujeto en su plenitud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario